|

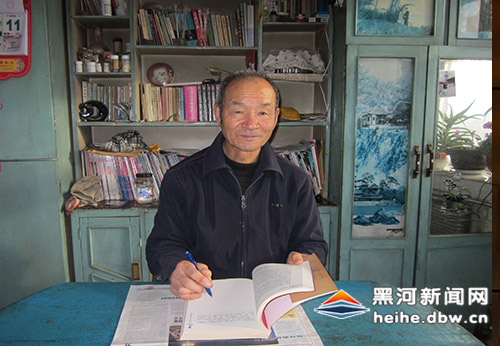

提起爱辉区张地营子乡张地营子村的关万发,“老爱辉县的人”都知道:知道他命苦,知道他任干,知道他厚道,知道他爱读书,知道他是庄家院的文化人,知道他是一个村子里的灵魂。是他不甘寂寞的努力,让自己的苦日子甜了起来;是他孜孜不倦地追求,让村里人家的闷日子乐起来;是他辛辛苦苦笔耕,让黑河乃至全省全国知道北方边境山村农民的戍边情怀。看到他那憨憨的却是发自内心的笑容,没有人会不被感染,为他对生活的礼赞喝彩。

1942年出生的他今年已经74岁了,每天都乐呵呵的,看报写作,健身,管“闲”事是他现在的追求,全村子里的事都在他的脑子里装着呢,用他老伴的话说:忙着呢!

努力,苦尽甘来

1954年秋,关万发考入黑河中学。上学第一个月,12岁的他徒步106里回家取生活费。爸爸看到孩子心疼又生气,骑马出去找钱,天降大雪马归人未归,爸爸死在了路旁,他只有37岁。一家老屯8口,还怎么去念书啊,12岁的他只能辍学到生产队劳动,因为自己上学父亲走了,他有负罪感,每天默默出工,包工定额拼命干,爷爷奶奶妈妈看着心痛。

沉浸在悲痛中的他想走出来。读书读报成了他的习惯,以后的劳动不管多累,他都要读书读报。老天给他关上了上学的门,他自己却推开了自学的窗。那个时候凡是能找到的书都看,每天的报纸必读。书和报给了他知识、力量、智慧,他深深感到读书是迎着太阳走路。他进步很快,在看着他长大的领导乡亲们面前,16岁做了记工员,18岁当了食堂(大跃进年代)管理员,20岁当了会计,以后又当了生产队长、大队长、大队副书记,后来又到乡里的农经站当总会计。

追求,其乐无穷

他当会计时农村是苦闷的,刚刚经历了瓜菜时代,人们还没有从挨饿的影子中走出来,怎么办?他开始和村子里的年轻人商量演节目。新中国成立初期,村子里就组织排练表演过《小女婿》《小姑贤》《刘巧儿》等现代评剧,开始不会写就照葫芦画瓢编写,《养蚕新曲》就是一出这样的戏,演出后引起了轰动,后来又参加了黑河地区文艺会演。从此,他的文艺创作一发不可收拾,快板书、三句半、山东快书、诗朗诵,写的都是当地发生的事,也有通过报纸新闻改编的故事,很受大家的欢迎。知识青年上山下乡给农村带来了清新的空气,知青成了农村表演的主力军,样板戏成了表演的重头戏,每天劳动之余,大家积极地排练,农闲时候就为大家演出,成为村民们茶余饭后的期盼。

他创作的文艺节目也引起了县里地区的重视,很多节目也被各种会议调演,歌剧《中泉山下》就是这样走进了爱辉县四级干部会议的大礼堂,快板书《双喜临门》、《庄稼把式改了行》、《拾金不昧美名扬》、《老队长交权》等等反映了不同时期的农村现实生活。文艺使他获得了荣誉和支持,表演改变了小山村人的精神面貌。

笔耕,永无止境

读书使人增添智慧,看报使人心明眼亮。上世纪70年代初期,他看着自己身边的好人好事层出不穷,有了写作的冲动,拿起笔来把身边的事写成新闻,勇敢地向县广播站、《黑河日报》投稿,歌颂真善美,抨击假丑恶。1975年4月,他参加了黑龙江省工农兵文艺创作评论积极分子会议,更加激发了他的创作热情。他白天参加队里的劳动,还要打理自家的园田地,写稿子只有在晚上,有时写到深夜,困了就用冷水洗把脸。

功夫不负有心人,关万发的努力有了回报:他是《黑河日报》、《农经战线》、《农村财务会计》的优秀通讯员;他的作品还发表在《黑龙江日报》、《黑龙江老年报》、《黑龙江人民广播电台》、《前哨》杂志等报纸刊物上。2013年,他把他几十年来发表的作品编辑成《寸草报春》两集。他写的消息、通讯、评论、文艺作品都因为带着浓浓的乡土气息,紧跟着时代脚步而留在历史的记忆里。

最感动人的和最让他感动的是1976年毛主席逝世。他在《黑河日报》上发表的《毛主席永远活在我们心中》文章,被黑龙江人民广播电台播放,一省城的亲戚听到后打电话给他:“我听到了家乡人的心声”。

关万发

|